“Comer bem custa mais caro do que comer mal”.

O que dá sentido a essa afirmação é o fato de vivermos em uma sociedade de consumo, que tem como um de seus dogmas a ideia de que maior qualidade implica maior preço. Em muitos casos essa afirmação é, de fato, verdadeira.

Um levantamento apresentado no Atlas de los Sistemas Alimentarios del Cono Sur (lançado em 2022 pela Fundación Rosa Luxemburgo de Buenos Aires e prestes a ter uma edição brasileira) traz dados sobre valor da alimentação nos cinco países do Cone Sul.

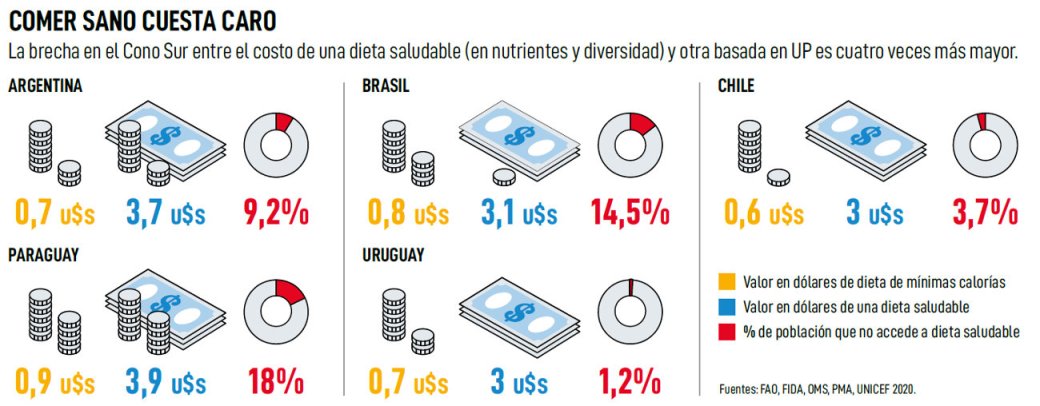

Comparação dos valores de refeições precárias e saudáveis nos países do Cone Sul; percentuais das populações sem acesso a dietas saudáveis nesses países. Imagem: Atlas de los Sistemas Alimentarios del Cono Sur. CLIQUE PARA AMPLIAR

De acordo com essas informações, uma dieta saudável no Brasil é 3,9 vezes mais cara do que uma dieta precária. Interessante observar que, dos cinco países, o Brasil é aquele com a menor relação entre a dieta saudável e a dieta precária. Essa relação é de 5,3 vezes na Argentina, 5 vezes no Chile e 4,3 vezes tanto no Paraguai como no Uruguai.

O estudo nos deixa curiosos para saber o que se entende, nessa comparação, por “dieta de mínimas calorías” e por “dieta saludable”, pois infelizmente não traz detalhes sobre os tipos de refeição cujos custos estão sendo comparados. Diz no subtítulo do infográfico que a dieta mais barata na comparação é baseada em ultraprocessados. Sabe-se que esse tipo de produto não costuma ser baixo em calorias, e isso levanta a dúvida sobre o que está sendo considerado na dieta menos saudável.

Algo que chama atenção é o fato de os valores das dietas nos cinco países, apresentados em dólares, serem próximos. Isso mostra como, apesar de esses cinco povos viverem realidades sociais e políticas bastante específicas, estão todos sujeitos às condições de um mesmo sistema alimentar. É ele que determina os valores de troca dos alimentos e a exploração que acontece em ambas as pontas, produtores e consumidores.

Podemos também observar nos infográficos a proporção de pessoas, em cada país, que não têm acesso a dietas saudáveis. O país onde essa proporção é maior, o Paraguai, é também aquele onde as dietas, tanto a precária como a saudável, são as mais caras entre os cinco comparados, e isso provavelmente não é um acaso.

Os dados são um importante alerta sobre as condições impostas às populações por esse sistema alimentar predatório e insalubre. Escassez e fome são consequências naturais de um sistema no qual comida é mercadoria.

Porém, é preciso observar que o dogma maior qualidade implica maior preço nem sempre se comprova, pelo menos quando os ultraprocessados estão envolvidos na comparação. Além de serem a opção de pior qualidade, os ultraprocessados podem também ser mais caros. Isso se confirma não apenas em exemplos extremos e aberrantes, como no caso nada raro em que um quilo de salgadinho industrializado, com valor nutritivo praticamente nulo, custa mais caro que um quilo de contrafilé.

Pense em uma refeição pronta encontrada em supermercados, uma sobremesa industrializada, ou mesmo um simples lanche embalado de fábrica. Esses produtos não são mais baratos que as versões preparadas em casa com ingredientes in natura ou minimamente processados. Seu grande apelo é o fato de estarem já prontos ou quase prontos para o consumo.

É importante o consumidor perceber isto: ao oferecerem praticidade e recorrerem agressivamente a táticas que atuam de forma irracional na decisão de compra, como propaganda e embalagens altamente atrativas, eles não precisam ser mais baratos para que sejam escolhidos. Um produto que necessitou de várias etapas de processamento, transporte e estocagem, aditivos e condições especiais de conservação, além dos custos de embalagem e publicidade, não tem como ser mais barato do que os ingredientes necessários mais a energia e o gás usados para preparar um equivalente caseiro.

Há outro fato interessante sobre valor dos ultraprocessados. Pelo menos no Brasil, os dados mostram que os ultraprocessados estão mais presentes entre as famílias mais abastadas. Segundo o Atlas das situações alimentares no Brasil, publicado em 2021, o consumo de ultraprocessados é maior entre os mais ricos, enquanto as famílias de menor poder aquisitivo têm proporcionalmente mais alimentos in natura em sua alimentação.

O consumo de ultraprocessados existe, sim, nos grupos economicamente menos favorecidos, mas, em muitos casos, essa opção parece ser muito mais uma questão cultural ou de falta de tempo – o qual é sugado até a última gota por este sistema produtivo que transforma pessoas em máquinas – do que uma escolha racional, baseada em fatores objetivos, como o preço.

A ideia de que produtos orgânicos sempre custam mais caro também é problemática. Uma coisa é comparar o preço de verduras orgânicas e convencionais em supermercados, especialmente aqueles caros, frequentados por gente feliz. Independentemente dos custos, os orgânicos nesses lugares serão sempre precificados de forma a serem mais caros que os convencionais, aplicando o dogma acima, de forma a serem percebidos pelos consumidores como melhores. Outra coisa é considerar os preços de orgânicos em redes de consumo alternativas, onde é possível encontrá-los a preços equivalentes aos de convencionais.

Tecnologias como os sistemas agroflorestais, a biodinâmica e a agricultura sintrópica criam ambientes produtivos tão equilibrados e fortalecidos que dispensam defensivos agrícolas e fertilizantes químicos, eliminando importantes custos de produção.

Ao olhar para as relações entre qualidade e preço na alimentação, é preciso ir além de simplesmente constatar que um pacote de miojo é, de fato, mais barato que uma refeição feita em casa ou um PF no restaurante.

Se aceitamos como natural e repetimos passivamente a ideia de que maior qualidade implica maior preço, trabalhamos para reforçar um dos dogmas centrais desse sistema que atribui aos alimentos um valor de troca desvinculado da realidade objetiva. Pior que isso, deixamos de enxergar alternativas de alimentação que estão ao nosso alcance e podem ser ampliadas para que beneficiem cada vez mais pessoas.