Declarações universais da Organização das Nações Unidas (ONU) têm o propósito de estabelecer direitos fundamentais, orientar países na formulação de suas leis e servir de inspiração e referência em lutas e debates, em todo o planeta, sobre os temas de que tratam.

Em dezembro de 2018, sua Assembleia Geral aprovou, por meio de uma resolução, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Camponeses (abreviada como UNDROP, seguindo o nome em inglês). O documento tem 28 artigos que tratam de assuntos essenciais como direito à terra, às sementes, à biodiversidade, à soberania alimentar, à justiça e à água, entre outros.

Infelizmente, as resoluções da Assembleia Geral não são vinculativas, isto é, não têm força imperativa para os Estados membros. Se tudo que está lá afirmado fosse de cumprimento obrigatório pelos países, certamente os camponeses de todo o mundo viveriam uma realidade bem diferente.

Em 2002, durante uma conferência regional, a organização camponesa internacional Via Campesina formulou sua Declaração dos Direitos das Camponesas e Camponeses, a qual foi lançada e adotada oficialmente em 2009. Esse documento mais tarde serviria de inspiração para a UNDROP.

Dentro da ONU, a elaboração iniciou no Conselho de Direitos Humanos, por incidência da Bolívia. Uma primeira versão do documento foi aprovada pelo Conselho em 28 de setembro de 2018, contando com 33 votos a favor, 3 votos contra (Austrália, Hungria e Reino Unido) e 11 abstenções (o Brasil entre elas).

Em seguida, o texto passou pelo Terceiro Comitê da Assembleia Geral, o qual lida com questões sociais e humanitárias. Foi aí aprovado em 19 de novembro do mesmo ano, com 119 votos a favor, 7 votos contra (Austrália, Estados Unidos, Hungria, Israel, Nova Zelândia, Reino Unido e Suécia) e 49 abstenções (o Brasil novamente entre elas).

Finalmente, o texto da Declaração seguiu para a Assembleia Geral, onde foi aprovado, em 17 de dezembro, com 121 votos a favor, 8 votos contra (todos que se opuseram no Terceiro Comitê mais a Guatemala) e 54 abstenções (o Brasil, mais uma vez, neste grupo). Desconhecemos a justificativa do Brasil para as abstenções nas três etapas, mas sabe-se que em contextos como esse a abstenção é uma forma de negar apoio à causa sem que isso represente um grande comprometimento perante a opinião pública. É importante ter em mente o momento político no qual o país se encontrava nessa época.

Esse estilo de declaração começa por elencar os princípios e noções gerais que norteiam sua elaboração. Assim, em seu preâmbulo, a UNDROP reconhece a especial relação dos camponeses com a terra, a água e a natureza, elementos dos quais dependem para sua subsistência. Reconhece também sua contribuição para a conservação da biodiversidade, que constitui a base da produção alimentar e agrícola em todo o mundo, assim como seu papel essencial na garantia dos direitos à alimentação adequada e à segurança alimentar.

Entre os documentos que lhe serviram de embasamento, faz referência à Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1979) e à Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (2007), entre muitos outros.

Em seu primeiro artigo, apresenta uma interessante definição de camponês: “qualquer pessoa que se dedique ou pretenda dedicar-se, individualmente, em associação ou como comunidade, à produção agrícola em pequena escala para subsistência ou comércio, que para este efeito dependa em grande parte, embora não necessariamente de forma exclusiva, do trabalho de membros da sua família ou agregado familiar, ou de outras formas não monetárias de organização do trabalho, e que tenha um vínculo especial de dependência ou ligação com a terra” (Artigo 1.1.). Assim, são excluídos da definição os empreendimentos agrícolas baseados exclusivamente em relações de trabalho capitalistas. O termo camponês seria então equivalente ao que chamamos de agricultor familiar.

Imagem: Reprodução de Déclaration des Nations Unies sur les Droits des paysan·ne·s et Autres Personnes Travaillant dans les Zones Rurales – livret d’illustrations. La Via Campesina, 2020.

A partir dessa definição, desenha-se para os camponeses um cenário que, se fosse concretizado, seria um verdadeiro mundo dos sonhos. Seguem alguns destaques e comentários sobre as perspectivas oferecidas pela Declaração. Como não há uma versão em português desse documento no repositório oficial da ONU, os trechos citados aqui são traduções nossas a partir das versões em espanhol e em inglês.

O parágrafo sobre produtos tóxicos, se efetivo, garantiria a camponeses e camponesas não apenas a opção de não utilizarem veneno como também a possibilidade de não estarem sujeitos às suas consequências. “Os camponeses e outras pessoas que trabalham em zonas rurais têm o direito de não utilizar nem de estar expostos a substâncias perigosas ou produtos químicos tóxicos, tais como agrotóxicos ou poluentes agrícolas ou industriais” (Artigo 14.2.).

As correntes de vento transportam substâncias jogadas na atmosfera, podendo trazer o veneno utilizado em fazendas vizinhas para a roça de alguém que optou por não utilizar esses produtos e contaminando sua produção, sua terra e seus trabalhadores. Os agrotóxicos têm também o efeito de dizimar populações de abelhas, comprometendo o sistema natural de polinização das plantas, o que caracteriza séria agressão ao meio ambiente e à biodiversidade, cuja proteção é abordada em outros pontos da Declaração.

Devido ao alcance dos impactos maléficos dessas substâncias, decisões individuais dos produtores não lhes garantem a possibilidade de estarem protegidos delas. Portanto, a menos que o uso de veneno seja proibido em caráter nacional ou ao menos regional, esse direito dificilmente será garantido.

A Declaração entende que o direito à soberania alimentar passa pela possibilidade de se participar das decisões sobre as políticas que afetam a forma como os alimentos são produzidos e distribuídos. “Os camponeses e outros trabalhadores rurais têm o direito de determinar seus próprios sistemas agroalimentares, o que é reconhecido por muitos Estados e regiões como o direito à soberania alimentar. Isso inclui o direito de participar dos processos de tomada de decisão relativos às políticas agroalimentares e o direito a alimentos saudáveis e adequados, produzidos através de métodos ecológicos e sustentáveis que respeitem suas culturas” (Artigo 15.4.).

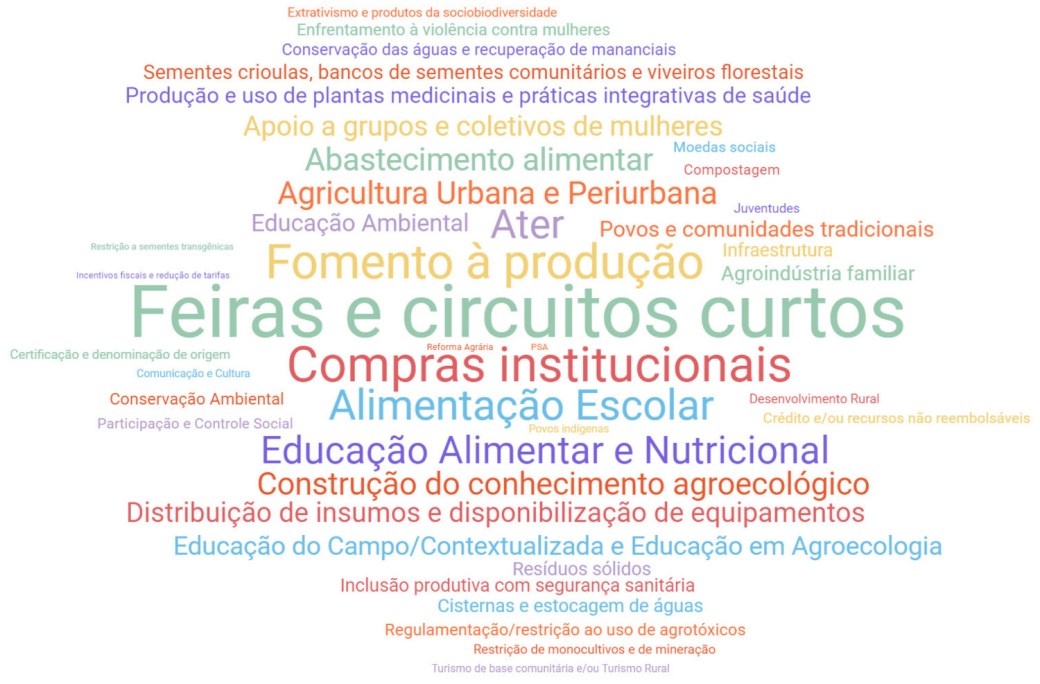

Para a construção de um sistema alimentar justo e saudável, é essencial a presença da sociedade civil nas instâncias participativas existentes. Ao mesmo tempo, é importante fortalecer iniciativas que representem alternativas concretas ao sistema alimentar vigente, controlado por interesses corporativos.

Há na Declaração um único parágrafo que, sozinho, evitaria conflitos atualmente em curso em diversas partes do mundo, caso fosse efetivo. “Os camponeses e outras pessoas que trabalham em zonas rurais têm o direito de serem protegidos contra qualquer deslocamento arbitrário e ilegal que os remova das suas terras, do seu local de residência habitual ou de outros recursos naturais que utilizam nas suas atividades e de que necessitam para usufruir de condições de vida adequadas. (…) Os Estados devem proibir os despejos arbitrários e ilegais, a destruição de zonas agrícolas e o confisco ou a expropriação de terras e outros recursos naturais, em particular quando usados como medida punitiva ou como meio ou método de guerra” (Artigo 17.4.). Uma rápida olhada para a profusão de conflitos em andamento hoje no mundo mostra como isto está longe de se concretizar.

O parágrafo que trata da reforma agrária é, curiosamente, o único em que a sentença inicia de modo condicional. “Quando apropriado, os Estados devem tomar as medidas adequadas para implementar reformas agrárias a fim de facilitar o acesso amplo e equitativo à terra e a outros recursos naturais necessários para garantir que os camponeses e demais trabalhadores rurais desfrutem de condições de vida adequadas e para limitar a concentração e o controle excessivos da terra, levando em consideração sua função social. Os camponeses sem-terra, os jovens, os pescadores artesanais e outros trabalhadores rurais devem ter prioridade na distribuição de terras públicas, áreas de pesca e florestas” (Artigo 17.6., grifo nosso).

É interessante observar como a Declaração dos Direitos das Camponesas e Camponeses, da Via Campesina, adota uma posição bem mais assertiva sobre o tema. “Grandes propriedades rurais não devem ser permitidas. A terra deve cumprir sua função social. Limites de posse de terra devem ser aplicados quando necessário para garantir o acesso equitativo à terra” (Artigo IV.11., grifo nosso). Por mais que a ONU tenha um papel importante no reconhecimento internacional dos direitos de grupos vulneráveis em todo o mundo, este caso exemplifica como ela é também capaz de barrar afirmações que os grupos dominantes de seus países membros considerem excessivas.

De qualquer forma, o conjunto de direitos apresentado pela Declaração representa um grande avanço em relação às condições objetivas enfrentadas por camponesas e camponeses em todo o mundo. A partir daí, existe o caminho para a efetivação desses direitos, por meio dos processos internos de cada país.

No Brasil, muitos dos direitos afirmados na Declaração já aparecem, de alguma forma, em marcos legais. Porém, a realidade das camponesas e camponeses daqui está muito longe do sonho desenhado pelo documento. Uma das demonstrações mais emblemáticas dessa precariedade é o fato de muitas áreas rurais apresentarem índices de insegurança alimentar maiores que áreas urbanas, mesmo estando seus habitantes diretamente em contato com a terra que produz – ou deveria produzir – alimentos.

A Declaração atribui aos Estados nacionais o papel de implementar e garantir os direitos nela estabelecidos. “Os Estados devem respeitar, proteger e cumprir os direitos dos camponeses e de outras pessoas que trabalham em zonas rurais. Devem prontamente tomar medidas legislativas, administrativas e outras cabíveis para alcançar progressivamente a plena realização dos direitos enunciados na presente Declaração que não possam ser imediatamente garantidos” (Artigo 2.1.). De fato, é ingenuidade esperar que tais iniciativas venham de poderes privados, como latifundiários e corporações, justamente aqueles que vêm historicamente se beneficiando da inexistência, na prática e muitas vezes também na teoria, desses direitos.

Portanto, declarações como esta servem como lembretes da importância de Estados fortes e com amplo apoio popular, capazes de resistir à infiltração dos interesses privados no aparelho estatal, de forma que possam concretizar direitos já reconhecidos como universais.